– ¡Yo quiero ser el viejo pescador!, se dijo Anh para si misma, convencida de haber encontrado su misión en el mundo.

– ¡Quiero ser el viejo pescador!, repitió, mientras caminaba hacia el exterior de su escuela.

Era la hora del recreo, y Anh iba pensando todavía en aquella historia que la había cautivado. La zona exterior de su escuela tenía unos enormes socavones, recuerdo de los proyectiles que impactaban contra su tierra, Vietnam. Grandes masas metálicas que caían del cielo y destruían lo que encontraban debajo, ya fueran personas, animales, vegetales o tierra plana.

La escuela de Anh tenía uno de esos socavones, que habían sido potencialmente mortíferos, justo en la salida. Y observándolo, ella pensó que aquel trozo de profundidad, actualmente lleno de agua por culpa de la temporada de lluvias, era el escenario ideal para convertirse en el viejo pescador. Con un trozo de cartón que encontró en el suelo, se construyó un barquito inestable y poco eficiente, pero ella, sin nada de miedo, se metió dentro, y salió a navegar.

– ¡Soy el viejo pescador! ¡Soy el viejo pescador!, gritó, más para si misma, que no por todos sus compañeros, que la rodeaban, curiosos.

Pero el sueño duró poco. El cartón comenzó a deshacerse y el uniforme de Anh empezó a mojarse.

– ¡Auxilio!, gritó una de sus compañeras, viendo que Anh se estaba hundiendo.

Y llegó el conserje. El pobre conserje que tuvo que meter los pies dentro de aquella agua sucia, y ahuyentar los sueños de aquella chiquilla que tan sólo quería ser un viejo pescador. La cara de Anh no entendía el porqué de su salvamento, ni el de la aniquilación de su sueño.

– ¡Yo sólo quiero ser el viejo pescador!, dijo la chica, totalmente mojada, defendiendo aquella frase ante el director de la escuela, que tenía cara de todo, menos de comprensión.

– ¡Expulsión!, sentenció el hombre, sin dejar que Anh tuviera la oportunidad de explicar el porqué de aquel comportamiento, que parecía errático, para todos los que lo habían observado.

Cincuenta años más tarde, Anh ya no vive en la ciudad que la vio nacer, aquel Saigón lleno de dolor, que tuvo que abandonar un día antes de que terminara la guerra. Aquella guerra que, como todas, no tenía vencedores, pero si muchos vencidos. Cincuenta años más tarde, Anh cuenta, delante de una multitud de chicos de la Southeast Asian Coalition of Massachusetts, de donde ella es la directora ejecutiva, aquel episodio que la marcó de pequeña.

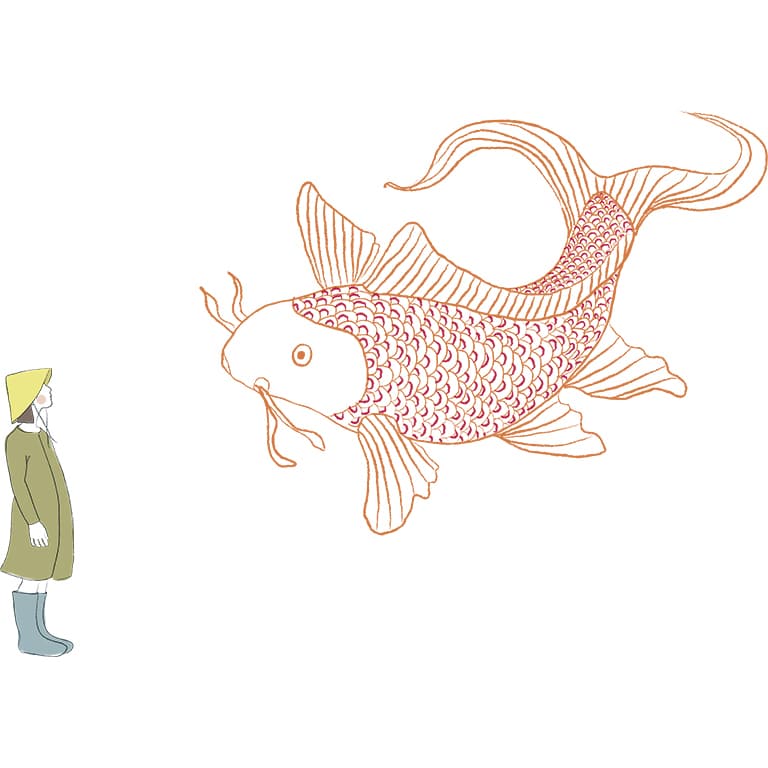

– ¡Yo sólo quería ser el viejo! ¡Y luchar contra el pez gigante! ¡Todo el mundo debe tener un sueño, y luchar para que este sea posible!, vuelve a contar Anh, frente a la cara incrédula de aquellos chicos que, refugiados, tal como ella había sido, tienen miedo de aquel país de acogida extraño y salvaje.

Anh analiza la cara de aquellos jóvenes, y comprueba su incredulidad, e incomprensión. Y escepticismo.

¿Qué tiene que contarme, a mí, esta mujer tan vieja, que no ha vivido lo que yo he vivido? ¿Qué puede decirme que me sea útil? ¿De qué viejo habla? ¿Qué pez dice que qué? Anh ve dibujadas todas estas preguntas en las caras de aquellos jóvenes asustados que se niegan a entender el poder de los sueños. Y, de repente, sin tenerlo planificado, les hace una apuesta:

– Tengo sesenta y dos años, comenta. Tengo sesenta y dos años, muchos sueños cumplidos y aún más por cumplir.

Pero en las caras de los chicos sigue viendo el mismo escepticismo. Y sonríe.

– Os propongo un trato. Pediré acceso a un máster en el MIT. ¿Alguien sabe lo qué es el MIT?

Y un chico levanta el brazo. ¡Pues claro! ¡El Massachusetts Institute of Technology, la Universidad más importante del mundo!, sentencia aquel chico, en quien Anh adivina una admiración extraordinaria por aquella institución.

– ¡Si me aceptan, entonces seréis vosotros, los que deberéis demostrarme que también os pueden aceptar en las universidades de vuestra elección! ¿Trato hecho?, pregunta Anh, con la apuesta en el aire.

– ¡Trato hecho!, gritan aquellos chicos, al unísono.

Y satisfecha, comprueba que, aunque las caras de algunos continúan escépticas, las de otros se han transformado y muestran admiración, y deseo. Deseo de soñar. De soñar otra vez, de saber que tal vez, sólo tal vez, sus sueños se pueden cumplir. Puesto que, si los sueños de aquella anciana que tienen delante suyo se cumplen, ¿Por qué no pueden cumplirse los suyos?

Seis meses más tarde, Anh vuelve a convocar una reunión con aquellos chicos que tenían pocas esperanzas y casi habían eliminado de su mente todos sus sueños. Exhala con fuerza y, con una sonrisa traviesa, que aún conserva de aquella juventud llena de inquietudes, frustraciones y muchas aventuras, les comunica, en voz alta:

– Me han aceptado en el MIT. En su escuela de gestión, el Sloan. Soy la persona de mayor edad que jamás ha atendido este curso.

Y se calla, para contemplar las caras de embeleso de todos aquellos chicos que diez segundos antes tenían pocas esperanzas. Sabe que, sólo con sus palabras, les ha devuelto la esperanza. Y el deseo de volver a soñar.