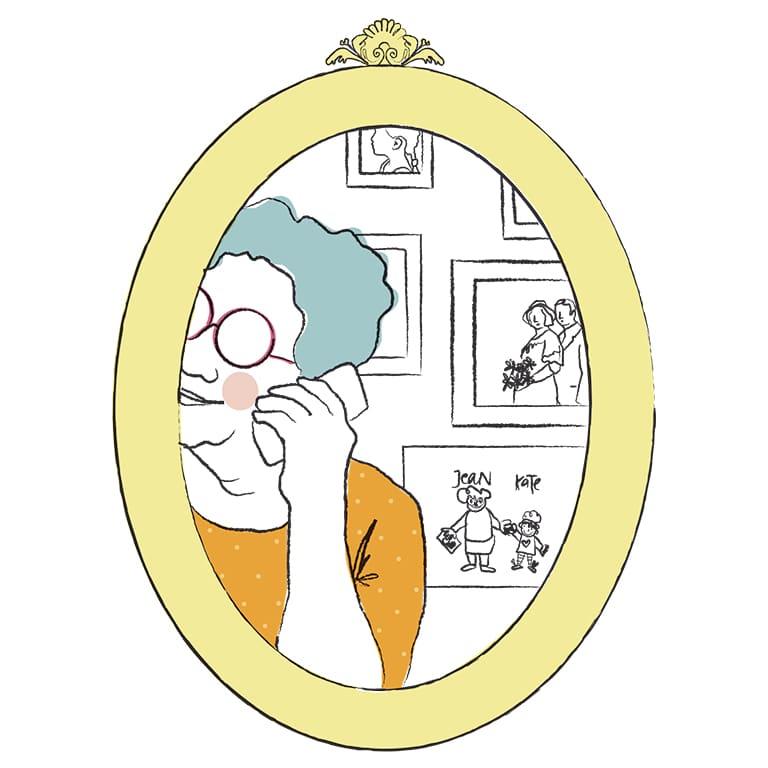

Lentamente empuja el carrito, y se dirige hacia las estanterías repletas de libros de autores de apellidos que empiezan por F, G y H. Coloca en su sitio exacto el cuento «Me gustan las manzanas», de Madeleine Flannery, y el cuento «¿Qué son?», de Gus Gellbert. Vuelve a coger el carrito, y sale de este pasillo. Divisa a un grupo de niños sentados en la alfombra. Todos tienen un cuento en la mano. Todos están sentados al lado de un niño de la clase de los mayores, un gigante de diez años, que les cuenta el cuento y, con paciencia infinita (o no), va pasando las páginas. Algunos de los pequeños tienen la suerte de tener un compañero de lectura que se ilusiona tanto como ellos con las palabras de los autores y las imágenes de los ilustradores, que los transportan a mundos imaginarios llenos de dragones, bosques rebosantes de verde y nubes de mil y una formas. Jean sonríe. Desde que es voluntaria en la biblioteca de la escuela primaria Lancelot, que goza de aquellos silencios rodeados de libros, de aquellas caras pequeñas e inquisitivas enfocadas hacia las páginas, del sol que se cuela por los grandes ventanales. Cada día, sale de la residencia de ancianos donde vive, y, contenta, llega al edificio donde, años atrás, sus nietos habían sido escolarizados. Camina por los pasillos llenos de griterío infantil y se mete dentro del espacio destinado a la biblioteca. La sonrisa de la bibliotecaria y el carro lleno de libros para colocar en las estanterías siempre la esperan, puntuales. Y esto se convierte en el soplo de aire que ayuda a Jean a pasar una mañana tranquila y agradable.

Vuelve a observar aquellos niños otra vez. Si, todos tienen a uno de los niños mayores que les ayuda a leer el cuento que reposa en su regazo. Todos, menos uno. Una niña con medias repletas de rayas de colores, y el cabello rizado recogido en una cola alta, está sentada en un rincón de la alfombra, sola, con el libro abierto, pero sin nadie a su lado.

– ¿Y tu compañero de lectura?

Pregunta Jean, con esa sonrisa que rezuma tranquilidad y bondad.

La niña levanta los hombros, indicando su desconocimiento, y mira a Jean con aquellos ojitos que le indican que está perdida. Y triste. Y que se queda quieta, quieta, para que nadie se dé cuenta que es la única que no tiene ningún amigo mayor para que le lea su cuento.

Jean se agacha despacito, cerca de la niña. Si su hija la viera agachándose, ¡Seguro que la reñiría! ¡Mama, ya sabe cómo tiene las articulaciones, y los huesos! ¡Ya no puede hacer lo mismo que hacía antes! Le diría, muy seria. ¡Pamplinas! El hecho de sobrepasar los noventa años no quiere decir que sea una inválida, simplemente que no tiene la elasticidad que tenía antes. Y que debe cuidarse un poquito más. Y que no debería agacharse. Pero aquella niñita le ha robado el corazón. Una vez sentada a su lado, Jean la mira directamente a los ojos.– ¿Cómo te llamas?

Le pregunta.

– Claire.

Contesta la niña, con semblante serio.

– Yo me llamo Jean. Trabajo de voluntaria aquí en la biblioteca, porque me gustan mucho los libros. ¡He leído un montón de ellos! ¿Te apetece que leamos juntas este que tienes entre las manos?

Y Claire dice que si con la cabeza, y con la boca, y con una sonrisa de oreja a oreja, mientras le entrega el cuento a Jean, que lo abre contenta, y descubre una maravilla firmada por Hervé Tullet, que deleita aquella mujer que aún no lo es, y aquella mujer que lleva encima toda la experiencia de una vida vivida plenamente. Horas más tarde, ya de vuelta a la residencia, Jean, muy contenta, abre la carta que le ha llegado por correo. Contiene una tarjeta de felicitación muy chillona, una carta larga, y una foto. Se ríe con ganas con la tarjeta, que al abrirse hace los sonidos más o menos logrados de la canción de feliz cumpleaños, con un ruido excesivamente metálico. Observa la foto, donde un hombre barbudo de pelo grisáceo coge a un bebé entre sus brazos, y una chispa de nostalgia le atraviesa el pensamiento. Y empieza a leer la carta. Es de Khamlia, el chico refugiado de Laos que vivió en casa de Jean y de su marido muchos años atrás, y que todavía la escribe puntualmente por su cumpleaños, llamándola madre.

– «¡Felicidades, madre! ¡Espero que estés bien! ¡Qué ilusión cumplir noventa y cinco años, ¿verdad? ¡Qué extraordinario! … »

Jean lee atentamente todas las frases que le ha escrito aquel hombre, que había sido, hace mucho, mucho tiempo, un chiquillo asustado y hambriento al que acogió en su apartamento de New York. Aquel muchacho que parecía hosco pero que no lo era. Aquel niño que se había creado un mecanismo de autodefensa para que no le salieran más lágrimas de los ojos. Aquel niño que empezó a aprender inglés, y a sonreír, y a reír. Ahora Khamlia vive en Berkeley con su mujer, y le cuenta a Jean que acaban de ser abuelos por primera vez. ¡Qué ilusión!

Después de leer y releer varias veces la carta de un Khamlia que ya es abuelo, y de observar la foto donde él arropa a un pequeñito envuelto en una manta blanca con elefantes rosas y azules dibujados, Jean coloca la carta y la foto dentro del sobre, y lo mete dentro de la gran caja donde guarda todas las cartas y noticias y fotos de Khamlia. La tarjeta, la pone al lado de todas las demás que ha recibido, y que prácticamente no caben encima de la cómoda dispuesta delante de la cama.

Se acerca hacia la ventana. Se sienta en la silla que tiene junto a la cama, y observa el paisaje encerrado en el exterior. Es invierno, los días son cortos. El cielo es gris teñido de un azul lleno de melancolía. Con mucha dificultad, el sol ha llegado hasta los árboles, los edificios y las calles, pero se acerca la hora de encontrarse de soslayo con la luna, y el astro va abandonando aquel paisaje tan conocido por Jean desde hace ya más de cinco años. Ella observa aquellos cambios de colores y de formas que se visualizan en el cielo y aquellas sombras que aparecen en la tierra. Se deja envolver por una oscuridad que no le es desconocida, por una maravilla de la naturaleza que la envuelve durante todo el tiempo del mundo, que es lo que tiene en sus manos.

Pasa una hora. Quizás.

Suena el teléfono.

Jean aparta la mirada de aquel paisaje en movimiento, y alarga la mano para coger el aparato.

– Mama, ¿Qué tal tu día?

Dice la voz del otro lado del auricular.

– Muy bien, preciosa, muy bien. ¿Y el tuyo?